Les musiques traditionnelles

Jeunes poitevins mènent le bal. Festival de Bouche à Oreille 2023

Jeunes poitevins mènent le bal. Festival de Bouche à Oreille 2023

Une mémoire en mouvement

Les musiques traditionnelles sont des musiques buissonnières ! Invisibles presque totalement dans les médias, elles ne sont jamais autant vivantes que dans l'instant présent : musiques de partage, musiques charnelles qui rassemblent dans la danse et dans le chant, musiques de l'oralité qui se recyclent et se renouvellent sans cesse, qui poussent aussi bien dans l'âme d'un violon, le soufflet d'un accordéon, les circuits imprimés d'un synthétiseur ou le plastique d'un bout de PVC. Elles attrapent l'air du temps tout en se nourrissant de l'art des anciens et tout en veillant à transmettre aux plus jeunes.

Des musiques fonctionnelles

En Poitou, elles ont une place à part entière dans le paysage musical actuel : un écosystème riche et dynamique qui tisse des liens entre générations, foisonne d'initiatives créatives et qui porte avec conviction les valeurs de tolérance, de convivialité et d'ouverture à l'autre. Liées en grande partie à la danse, elles trouvent désormais de nouvelles formes d'expression, notamment par le concert. Ces musiques revendiquent un ancrage patrimonial, puisent dans les sources collectées pour construire une nouvelle histoire. Les acteurs sont nombreux sur le territoire : professionnels et amateurs, structures institutionnelles et associations, festivals régionaux, conservatoires et écoles associatives de musique qui l'ont intégré dans leurs enseignements.

Dans les années 1960, on est encore loin de parler de musiques traditionnelles quand naît en Poitou un grand mouvement d'éducation populaire. Son objectif est la redécouverte et la transmission des cultures de traditions paysannes, dans un esprit de contre-culture face au modèle dominant. L’Union pour la culture populaire en Poitou-Charentes-Vendée (UPCP), sous l'impulsion d'André Pacher et de Michel Valière, fédère très vite une trentaine d'associations régionales qui lancent l'opération sauvetage de la tradition orale paysanne (Ostop) à partir des années 1970.

Des dizaines d'adolescents et jeunes adultes sillonnent alors les communes de la région à la rencontre des gens du pays pour constituer des milliers d'archives sonores et audiovisuelles.

Cette collecte constitue encore la majeure partie du fonds du Cerdo (Centre d’études, de recherches et de documentation sur l'oralité).

Ces sources, numérisées et accessibles à tous via la base de données Cerdo.fr, alimentent la créativité des musiciens amateurs comme professionnels.

Faire danser le munde

Le bal reste encore le lieu d'expression privilégié des musiques traditionnelles dans la région : bal événementiel ou confidentiel, pour initiés ou débutants, bal pour enfants, bal pour les événements de la vie (mariages, anniversaires, veillée à danser...).

Toutes les occasions sont bonnes pour faire danser lés mundes ! Mais faire danser impose un cadre à respecter : une vraie connaissance des danses qu'on propose, une musique savamment construite pour les porter, une interaction avec les danseurs, qu'elle soit suggérée ou explicite.

Cela implique d'être à la fois musicien et danseur.

Que l'on joue roots ou que l'on défriche de nouveaux horizons musicaux, la fonction sociale de la danse doit rester la boussole.

Le bal connaît un essor ces dernières années auprès des structures culturelles institutionnelles : scènes nationales, SMAC3, municipalités, etc.

Je pense que cela est dû à l'aspect fédérateur et inclusif du bal, et à l'existence d'une diversité de projets qui mêlent les musiques dites actuelles aux musiques et danses traditionnelles.

Je m'inscris dans ce courant avec plusieurs de mes projets.

Parmi eux, Gros Sabot, un bal du Poitou joué en solo avec des instruments électroniques et des samples de mélodies et d'airs traditionnels.

En donnant un rôle central à des chanteuses, chanteurs et instrumentistes collectés, Gros Sabot me permet de faire entendre des collectages, de faire découvrir la richesse de ce matri-patrimoine au public.

En effet, tous les chants et certaines parties instrumentales sont issus de collectes réalisées en Poitou et archivées au Cerdo.

L'esthétique électro, quant à elle, autorise les personnes découvrant les danses traditionnelles à venir sur les parquets, à s'amuser, à danser librement et à s'initier petit à petit aux pas et aux formes des danses.

Pour autant, je fais en sorte de toujours respecter la danse proposée, ses appuis, son tempo, sa cadence.

Et ainsi proposer un bal exigeant mais ouvert à tous, en faisant un pont entre deux cultures de la fête et de la danse (la fête électro et le bal) finalement assez proches.

Du bal au concert

La forme du concert permet une grande liberté d'interprétation, une possible distanciation avec la source et avec les codes contraints du bal.

Elle ouvre sur d'autres moyens d'expression comme la parole, la vidéo, le jeu théâtral et offre la possibilité d'utiliser d'autres répertoires : chansons, complaintes, berceuses, chants de labour…

Témoignage de Perrine Vrignault, chanteuse et accordéoniste, et Maxime Barbeau, musicien, Ma Petite.

Perrine : Nous, on part toujours de la danse, tout le monde dit que ce qu’on fait c’est du concert, mais quand on crée un morceau, on part de la rythmique de la danse, on compose dans l’idée d’une danse.

Maxime : Sur la même mélodie qui va être jouée quatre fois, il faut qu’il se passe des choses différentes autour. C’est l’idée d’un arrangement global, comme n’importe quel groupe de pop, qu’il y ait une progression dans le morceau. Le thème est là, il est important, mais tout le reste est important aussi.

Perrine : Moi, j’aime danser, mais j’ai envie aussi de me poser et d’écouter, de me prendre un gros son. Pour ça, on travaille avec un technicien, on fait un vrai travail sur le son, pour nous c’est hyper important, on veut que les gens puissent se poser, boire un coup, et juste prendre du son en face. Ça fait depuis notre enfance qu’on est dans ces musiques-là, mais on prend ce qu’on a envie de garder de notre apprentissage, on a envie de créer des musiques qui nous ressemblent. On fait des choix artistiques assumés, c’est une question d’être honnête avec ce qu’on est. On fait ça aussi pour jouer devant des publics qui ne connaissent pas les musiques traditionnelles.

Maxime : Par exemple, on a décidé de ne pas faire les annonces au milieu de la danse. On est plutôt un groupe à changer les codes en se disant « liberté ».

Vers les jeunes générations

S'il est bien un trait qui caractérise les musiques traditionnelles, c'est le côté intergénérationnel.

Il suffit d'observer un bal au moment du festival De Bouche à Oreille à Parthenay pour s'en persuader.

La transmission de ces musiques vers les jeunes générations n'y est pas étrangère.

Des projets, menés en milieu scolaire, notamment en maternelle et primaire, s’appuient sur la tradition orale enfantine, un matériau très riche à réinvestir auprès des enfants (Amusons-Amusette, etc.).

Depuis les années 1990, l'intégration de son enseignement au sein des écoles de musiques a permis une meilleure visibilité, la sensibilisation de nouveaux publics, la confirmation par les habitants que ce patrimoine fait partie du paysage culturel local.

Témoignage de Stéphanie Pineau-Coulon, directrice du conservatoire de musique du Bocage Bressuirais (CMBB)

Depuis sa création en 1993, le conservatoire accueille un département de musiques traditionnelles incluant des cours d'instrument et des pratiques collectives ouvertes à différents publics ainsi qu’un atelier de danse en partenariat avec le centre socio-culturel de Nueil-les-Aubiers.

S'y ajoute un volet important d'interventions en milieu scolaire et un orchestre à l'école dédié à ces musiques.

L’arrivée de ce répertoire a questionné la place de l'oralité dans l'enseignement.

Le lien avec des artistes comme Ma Petite, Perrine Vrignault, Camille Jagueneau… nourrit une pédagogie de projet orientée vers la scène et la pratique du bal.

Les partenariats avec les associations locales, régionales et le réseau des conservatoires du Nord Deux-Sèvres consolident les pratiques sur le territoire.

Grâce à cette dynamique, les traditions se transmettent et croisent de nouvelles disciplines artistiques au profit d’une nouvelle scène traditionnelle à la fois ancrée et hybride.

Cette reconnaissance institutionnelle a favorisé la mise en place en Poitou des formations supérieures grâce au CFMI (Centre de formation des musiciens intervenants) de Poitiers ; le pôle Aliénor (enseignement supérieur de musique et danse de Poitiers) accueille les étudiants pour suivre des formations professionnalisantes dans le domaine des musiques traditionnelles.

Le rôle essentiel des associations

Bien implantées sur l'ensemble du territoire du Poitou, des associations consacrées aux musiques et danses traditionnelles interviennent pour organiser des évènements, transmettre et être force de proposition artistique.

Elles sont pour certaines à l'origine de ce vaste mouvement d'éducation populaire (Arcup, Pibolous, Marchoise...) ou plus récentes (Picton Sound, Les Drôles, Vivre au Pays, Le Plancher des Valses...).

Adhérentes à l'UPCP-Métive ou indépendantes, elles dynamisent et font vivre les musiques et danses traditionnelles au quotidien dans notre région.

"Les musiques dites de tradition orale, autrefois socialement centrales au sein des cultures paysannes, font aujourd’hui partie d’un ensemble de propositions musicales plus ou moins mondialisées. De ce fait, les exercer et les valoriser est un choix conscient pour la plupart d’entre nous.

C’est une musique qui, non seulement nous fait vibrer, mais fait également partie d’un ensemble plus large : elle permet la danse, provoque le lien social, est liée à un territoire, à une langue ainsi qu’à des savoir-être.

Elle provoque chez nous une curiosité que nous cultivons envers notre propre culture, mais aussi celle des autres.

Dans l’association Picton Sound, nous cherchons à valoriser, sur le territoire autour de Poitiers, plusieurs pans des cultures de tradition orale : musiques, danses, savoir-faire, langue, notamment au travers des archives.

Afin de les faire connaître et de les rendre attrayants, nous organisons des événements comme des festivals, des bals traditionnels, des soirées de chansons et bœufs de musique, mais nous avons également à cœur de créer des espaces moins cadrés qui permettent les rencontres (jeux, animations de buvettes, repas…)."

L'UPCP-Métive, un catalyseur d’énergies

Installée à Parthenay depuis 1993, l'UPCP-Métive s’efforce depuis plus de 50 ans de rassembler les forces vives et de faire reconnaître, valoriser, transmettre les musiques et danses traditionnelles, une des composantes les plus visibles des cultures orales.

Cette fédération d'associations et centre de musique traditionnelle en région abrite un Centre d’études, de recherche et de documentation sur l’oralité.

Le Cerdo propose à tous de parcourir une riche documentation multimédia, des premières enquêtes ethnographiques des années 1960 aux collectages plus récents.

Il est également un outil à disposition de la création artistique grâce, notamment, à des résidences de recherche.

La documentation est consultable sur place sur rendez-vous, et en partie via la base de données sur cerdo.fr.

Des dossiers thématiques concernent des figures incontournables telles que Rachel Grimaud, des territoires (Patrimoine chanté en nord Deux-Sèvres, Violons populaires en Nouvelle-Aquitaine), etc.

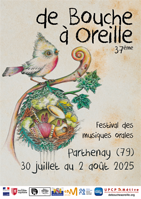

Le festival De Bouche à Oreille (BAO), événement phare de la programmation culturelle de l'UPCP-Métive, a connu sa première édition en 1987. Se déroulant à Parthenay, lieu de rencontre, de musique et de danse, ce festival est reconnu pour sa programmation proposant créations, musiques ancrées, musiciens chevronnés comme groupes émergents.

Les artistes d'ailleurs comme les plus locaux chérissent le cadre bucolique de ce festival, sa dimension raisonnée souvent qualifiée de familiale, la curiosité de son public...

Les berges du Thouet sont l'écrin iconique des bals et des apéro-concerts. Le palais des congrès et le Carré noir de la MCP symbolisent l'exigence donnée aux conditions d'écoute des concerts.

Lieu d'éducation populaire, cet événement permet la rencontre et l'échange entre artistes amateurs et professionnels, bénévoles et membres du réseau de l'UPCP-Métive, encourageant des vocations artistiques comme techniques dans les métiers du spectacle.

Le BAO, c'est aussi l'occasion de découvrir la Maison des cultures de pays (MCP), le Cerdo, le quartier médiéval de Parthenay, de flâner, danser, papoter, chanter à la Guinguette... Bref, prendre le temps et benaiser.

Parce qu'elles continuent de remplir des rôles fonctionnels qui répondent à des besoins dans la société actuelle, les musiques traditionnelles ont traversé les générations et possèdent ce pouvoir de les rassembler.

Loin d'une image muséale ou conservatrice qu'on veut parfois leur accoler, elles montrent en Poitou un visage d'ouverture, revendiquant la volonté d'affirmer les cultures de pays comme participant à la diversité du monde, face à l'uniformisation de la pensée et de la culture.

Jean-Marie Jagueneau / Coordination : UPCP-Métive-Cerdo

Article rédigé pour la revue Le Picton, n°282 - Juillet 2025

Témoignages bonus

Le Bal Variable est né de la rencontre entre Vincent Dru, sonneur de veuze (cornemuse), de Romain Baranger, chanteur, percussionniste, musiques électroniques et de leur envie de mêler deux univers musicaux.

Le but ? Mener le bal. Très vite, Camille, violoneuse et chanteuse rejoint l'équipe.

L'inspiration du groupe prend racine dans les collectages effectués en Poitou, consultables sur les bases de données CERDO et RADdO. Cette matière première permet à chaque musicien d'exprimer sa personnalité musicale tout en respectant les particularités propre aux danses. Les musiques traditionnelles sont pour nous l'expression d'une continuité qui traverse les âges en empruntant les pratiques de l'époque actuelle.

En quelques mots le Bal Variable est une musique traditionnelle, menée par deux instruments caractéristiques, la veuze et le violon, soutenue par deux voix timbrées, sur lesquelles viennent se poser des arrangements aux multiples couleurs portés par les synthétiseurs, les percussions et les programmations électroniques.

Ce temps de résidence à l'UPCP-Métive nous a été d'un précieux soutien ; en plus d'un lieu et de matériel technique mis à disposition, nous avons pu échanger avec des gens qui connaissent très bien le patri-matrimoine culturel immatériel et invité Julien Padovani, musicien et arrangeur, pour une écoute extérieur.

Nous avons pu clôturer notre semaine de travail par un bal, tester notre travail et recueillir les impressions du public présent.

Je fais partie de la première génération à n’avoir pas eu de lien direct avec les musiciens de tradition.

Mon apprentissage s’est fait dans un cadre institutionnel, auprès de Pascal Guérin, collecteur qui a appris avec des violoneux du Bocage principalement.

Mon accès au répertoire est alors double. Il y a tout un pan de celui-ci dont je ne peux sourcer la provenance, que j’ai appris avec Pascal. Puis tout un autre pan que je suis allé puiser dans des bases de données comme le CERDO.

Dans l’un et l’autre cas, c’est un matériau très mouvant, selon la volonté ou non d’une restitution dans le style. Le matériau collecté, l’enregistrement avec tout ce qu’il comporte : qualité du son, hésitations, style, ornements, double cordes, vitesse… restera normalement inaltérable dans le temps, mais sa lecture vivante, sensible, demeure une question d’interprétation personnelle.

La création artistique contemporaine autour de ces cultures permet le lien avec ces enregistrements, au sens propre comme au figuré. Pour chacun de mes projets artistiques et pédagogiques, j’ai cela en tête.

La pratique des musiques traditionnelles à danser est sortie du cadre de la veillée ou de la soirée au nombre de participants restreints. Privilégiant un espace sonorisé plutôt qu’une diffusion acoustique, le traitement de la matière sonore a depuis 50 ans changé drastiquement.

L’équilibre entre les sources est confié à la responsabilité d’un sonorisateur qui, au-delà de ses propres goûts, en subissant parfois des contraintes acoustiques, change même la proposition musicale.

La lutherie instrumentale à beaucoup évolué, fruit de multiples collaborations entre luthiers et musiciens. Les pratiques instrumentales sont plus travaillées et les musiciens plus formés musicalement.

Petit à petit, la sonorisation a été travaillée pour amplifier les musiques acoustiques : les micros sur pied ont laissé la place à des micros embarqués, la place du bas du spectre est beaucoup plus présente dans les choix esthétiques, l’évolution technique a permis un traitement choisi.

Bien sur le fait que le violons accordéon etc… sont joués avec d’autres instruments comme les basses, guitare, piano, vents… a aussi contribué à ce changement.

En ce qui me concerne, le plus grand changement vient tout d’abord des musiciens.

D’une pratique non assumée au regard d’autres pratiques comme le jazz ou le rock en passant par le classique, le musicien traditionnel aujourd’hui assume sa musique et son esthétique et est donc plus à même de la porter. Il n’a pas peur de la confronter, de la travailler, de l’interroger…

D’une approche esthétique différente qui est plus à même de séduire une oreille novice associée à une fierté assumée de faire sonner une musique à caractère minoritaire, les musiques traditionnelles pour danser ne cessent de convaincre de plus en plus. A quand une diffusion équitable sur les ondes ?

Jusqu'au début des années 1990 les musiques traditionnelles poitevines s'expriment essentiellement dans le réseau associatif en Poitou. Après 30 années de collecte puis de réappropriation dans toute la région, elles redeviennent un terreau fertile de la création musicale. La jeunesse s'en empare et peaufine son apprentissage, abreuvée par tout ce travail de réensemencement culturel.

C'est au tout début des années 1990 que quelques jeunes tentent l'aventure professionnelle, encouragés par les acteurs associatifs. A partir de là, la musique Poitevine sort de son cocon pour aller se frotter au monde plus ou moins lointain.

Exotique, elle le restera longtemps dans les autres régions de France portée par le premier trio poitevin Bûff-Grôle.

En concert, elle s'appuie sur sa langue et, petit à petit, elle s'impose dans la pratique du Bal Poitevin en France d'abord puis dans l'Europe entière.

Ces musiques se révèlent grâce à une richesse et une grande diversité de répertoire et de danse. Aujourd'hui, elles sont devenues incontournables dans les bals où des danses poitevines telles que le Bal Limousine, la Maraîchine, les rondes chantées, le branle de Noirmoutier... ont été adoptées par tous les danseurs en Europe.

Elles sont plus que jamais "à la mode" Aussi de Bristol à Varsovie en passant par Barcelone ou Naples des danseur-ses se sont emparés de ce bout de Poitou.

Ciac Boum dans les années 2000 fut l'ambassadeur de cette vague ainsi que la Cie B Guerbigny et Arbadetorne....Aujourd'hui, des nouvelles pousses, issues des formations musicales supérieures de Poitiers (Ma Petite, La Bachule, Le Grand Barouf....) prennent le relais de cette énergie créative et joyeuse qui se souvient toujours qu'elle s'inscrit dans un combat pour les Cultures Populaires entamé au sortir de la période coloniale qui tenta de les faire oublier.

Christian Pacher